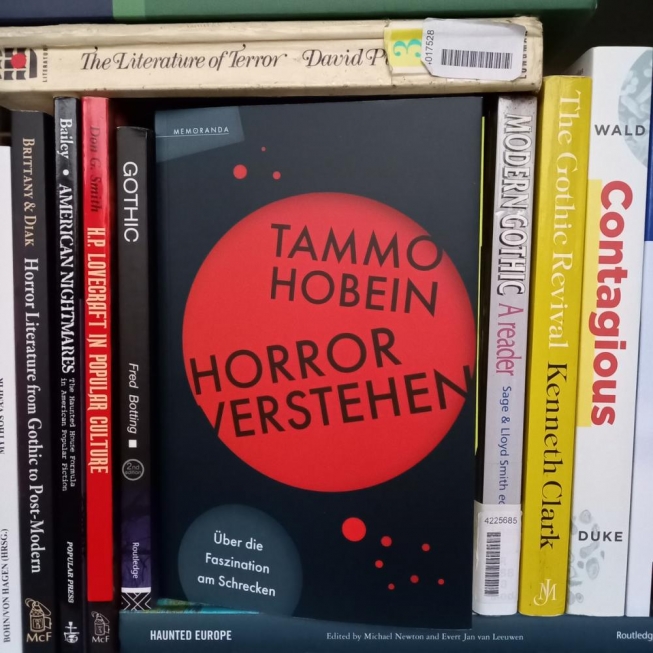

Ein Blick ins Inhaltsverzeichnis des Sachbuchs ist vielversprechend. Candyman, H. P. Lovecraft, Resident Evil, Supernatural, Ju-On – einige der spannendsten Franchises und Internetphänomene der letzten 30 Jahre werden genannt. Auch Hobeins Herangehensweise ist spannend, da sie vom Einheitsbrei anderer Publikationen zum Thema abzuweichen scheint: Der Autor nähert sich dem Thema „Horror“ über kulturphilosophische Ansätze, zieht hierfür unter anderem Nietzsche, Schopenhauer, Burke und Freud heran, nutzt zugleich aber auch die essayistischen Gedankengänge von Lovecraft und Ligotti. Ein wilder Mix, der durchaus Frucht tragen könnte – wenn der berühmt-berüchtigte rote Faden gewahrt wäre. Zudem widerspricht sich das Buch bereits von Anfang an in einigen seiner zentralsten Thesen und wartet mit ärgerlichen stilistischen Problemen auf.

Horror: Eine Definitionssache

Viele inhaltliche Schwächen des Buches ergeben sich bereits an der Wurzel des Arguments. So definiert Tammo Hobein in seinem einleitenden Kapitel Horror als ein Genre, in dem zwingend übernatürliche Elemente vorkommen müssen. Daher, so macht der Autor explizit, sind auch die Filme der Saw-Reihe kein Horror, sondern vielmehr Thriller. Diese Abgrenzung über das übernatürliche Element mag zwar eine These mit viel Angriffsfläche sein, wird aber durchaus auch von anderen Kulturwissenschaftler*innen so gehandhabt. Problematisch ist allerdings, dass Hobein unter anderem die Werke H. P. Lovecrafts heranzieht, um das Horrorgenre zu definieren. Wer Lovecraft kennt, weiß jedoch, dass auch bei ihm strenggenommen keine übernatürlichen Elemente vorkommen, denn sämtliche seiner Kreaturen – von modernden Untoten in eiskalten Apartments über Hexen in Häusern mit unmöglichen Dimensionen bis hin zu gottgleichen Großen Alten Wesen – werden mit rationalen Mitteln der Science-Fiction erklärt. Die Grundannahme jeder Lovecraft-Erzählung ist nicht, dass sich die Protagonisten mit Übernatürlichem konfrontiert sehen, im Gegenteil: Zum ersten Mal offenbart sich ihnen die natürliche Welt so, wie sie wirklich ist – nur ist dieser Kosmos zu komplex, um ihn mit dem gebrechlichen menschlichen Verstand verstehen zu können. Daher auch der berühmte erste Absatz der Erzählung „Cthulhus Ruf“: „Die größte Gnade auf dieser Welt ist […] das Nichtvermögen des menschlichen Geistes, all ihre inneren Geschehnisse miteinander in Verbindung zu bringen. Wir leben auf einem friedlichen Eiland des Unwissens […]. Die Wissenschaften […] haben uns bis jetzt wenig gekümmert; aber eines Tages wird das Zusammenfügen der einzelnen Erkenntnisse so erschreckende Aspekte der Wirklichkeit eröffnen, dass wir durch diese Enthüllung entweder dem Wahnsinn verfallen oder aus dem tödlichen Licht in den Frieden und die Sicherheit eines neuen, dunklen Zeitalters fliehen werden.“

Ähnliche Definitionsprobleme treten immer wieder in Horror verstehen verteilt auf. So zum Beispiel in der Ausführung zu Videospielen – denn hier fehlt eine Definition gänzlich. Die Frage, was eigentlich ein Horrorspiel ausmacht, wird nie beantwortet. Stattdessen werden exemplarisch einige Games aufgelistet. Hinzu gesellt sich erneut die ein oder andere steile These, beispielsweise: „Die Spiele wirken echter, je brutaler sie zu sein scheinen“ (S. 169). Diese Behauptung ist schlicht unhaltbar; Gore hat mit Realismus nichts zu tun. Das scheint auch Hobein selbst zu wissen, schreibt er doch wenige Sätze vor seiner Brutalität-Realismus-These über das Spiel Doom 3, dass dermaßen an der Brutalitätsschraube dreht, dass bei Kopfschüssen auf Gegnern „(unversehrte) Gehirne aus den digitalen Leichen Fliegen und das Blut nur so in alle Ecken spritzt“ (S. 169).

Sach- oder Fachbuch? Das Ding mit den wissenschaftlichen Standards

Eines der größten Probleme, mit dem Horror verstehen zu kämpfen hat, ist sein eigenes Genre. Die Monografie wurde ursprünglich als wissenschaftliche Dissertation verfasst, dann aber scheinbar zu einem lockereren Sachbuch umgeschrieben, um auch einem breiteren Publikum zugänglich zu sein. Das Ergebnis ist weder Sach- noch Fachbuch, denn es ist zu nüchtern und formalistisch aufgebaut, um wirklich niedrigschwellig zugänglich zu sein. Gleichzeitig wird es in seiner Argumentation, seinen Formulierungen und auch im Umgang mit Quellen keinerlei wissenschaftlichen Standards gerecht.

Immer wieder wird mit Superlativen gearbeitet, die jedoch nicht belegt oder bewiesen werden. So heißt es, Lovecraft habe das Horrorgenre revolutioniert und eigenhändig erneuert (S. 26) – dass auch Lovecraft Teil einer breiteren evolutionären Entwicklung war, zu der unter anderem auch die Autoren M. R. James, Arthur Machen und Algernon Blackwood gehörten (um nur einige Namen zu nennen), und derer sich Lovecraft selbst auch bewusst war, wird völlig außer Acht gelassen. Auf ähnliche Weise reduziert Hobein auch den zeitgenössischen Horror immer wieder auf ein Lovecraft’sches Erbe. Dabei belegt er derartige Behauptung nur ansatzweise und ignoriert schlicht sämtliche Gegenbeispiele.

Eine ehrliche wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Sujet ist das nicht. Das wird auch an solchen Stellen deutlich, an denen augenscheinlich gezielt falsch zitiert wird. So behauptet der Autor, Stephen King habe das Horrorgenre in zwei Ebenen unterteilt: „Eine Ebene des Horrors, die anwidert, eine andere Ebene, die das Gefühl des Grusels hervorruft“ (S. 35). Dabei hat King das Genre in drei Ebenen unterteilt (Terror, Horror und Ekel; vgl. Danse Macabre 2012, S. 36-38) und es ist diese Dreiteilung, die seine Ausführung maßgeblich von anderen Ansätzen (bspw. Ann Radcliffe) unterscheidet. An anderer Stelle wird die Entwicklung des literarischen und filmischen Vampirs nachvollzogen. Hobein reduziert den Vampir auf drei wiederkehrende Typen (lässt einmal mehr alle Vampirbeispiele, die nicht in dieses Raster passen, unter den Tisch fallen), schreibt über Bram Stokers Dracula als den wichtigsten formgebenden Roman in der Entstehung des literarischen Vampirs, baut hiervon ausgehend den Ursprungstypus des Vampirs auf (S. 146) und behauptet wenige Seiten später, der klassische Vampir könne im Sonnenlicht nicht existieren (S. 157) – eine Regel, die auf Dracula nicht zutrifft und erst Jahrzehnte später die Norm im Vampirgenre wurde. Es würde an dieser Stelle zu weit führen, weitere solcher Irreführungen hervorzuheben; leider finden sie sich in Horror verstehen immer wieder.

Durch diese Argumentationsweise, die sich nicht wirklich mit Gegenbeispielen auseinandersetzt und Theorien mit aller Macht in ein vorkonzipiertes Gefüge einzupassen versucht, verfehlt Horror verstehen seine zwei größte Potenziale: Spannende, neue Ideen der Rezeption des Horrorgenres hinzuzufügen und dabei auch zu verdeutlichen, welchen nützlichen Stellenwert derartige geisteswissenschaftliche Ansätze haben können, um popkulturelle Phänomene zu ergründen. Es ist selbstverständlich, dass kein Buch ein Thema vollständig abarbeiten kann; aber eben genau deswegen müssen die Grenzen eines Arguments klar aufgezeigt und getestet werden, anstatt über Lücken hinwegzutäuschen.

Krasse Probleme im Lektorat und Korrektorat

Auch stilistisch bereitet das Buch wenig Freude. Auf knapp 400 Seiten mäandert das Argument streckenweise ziellos vor sich hin, kommt selten zum Punkt. Der Text hätte dringend gestrafft werden müssen und immer wieder auf seinen Inhalt geprüft werden. Versprechungen, die Überschriften oder einleitende Absätze machen, werden in vielen Fällen nicht gehalten. So liefert beispielsweise das Unterkapitel „Evolution des Horrorgenres in Videospielen“ tatsächlich keine geschichtliche Untersuchung dazu, wie sich Horrorspiele entwickelt haben oder welche Formen sich ausgeprägt haben; stattdessen werden einige exemplarische Schlaglichter recht deskriptiv runtergerattert, ohne ihre Bedeutung für die eingangs erwähnte „Evolution“ aufzuzeigen. Besonders ärgerlich: Die Schlaglichter stammen nicht von Hobein selbst, sondern sind – mit flüchtigem Quellennachweis – einem Gamestar-Video auf YouTube entnommen. Gleich auf dieses Unterkapitel folgt ein weiteres, das schon bald in Kurzform dieselbe Aufzählung an Schlaglichtern iteriert. Besonders spannend ist dabei unter anderem, dass im vorherigen Kapitel ein Spiel mit dem Titel Slender beschrieben wird – so, wie es auch im Gamestar-Video der Fall ist –; im folgenden Kapitel wird dagegen der vollständige Titel des Spiels genannt, nämlich Slender: The Eight Pages. Hier wird offensichtlich, dass das Manuskript hastig für das Sachbuchformat umgeschrieben wurde, dabei hier und da zusätzliche Abschnitte und Kapitel eingefügt wurden, ohne jedoch die restlichen Textteile auf diese Änderungen anzupassen. Viele Wiederholungen und Ungenauigkeiten hätten sich mit einem sorgsamen Lektorat vermeiden lassen.

Nicht besser sieht es in puncto Korrektorat aus. Das Buch beginnt mit einem Zitat von Howard Phillips Lovecraft, dessen Name direkt in der ersten Zeile falsch geschrieben ist. Nachfolgend alterniert der Text zwischen der korrekten und falschen Schreibweise des Namens. Fußnoten sind uneinheitlich formatiert. Sätze sind immer wieder mit Wortwiederholungen gespickt. Gelegentlich schleichen sich sogar umgangssprachliche Begriffe wie „halt“ ein. Spaß macht das nicht.

Das Produkt wurde kostenlos für die Besprechung zur Verfügung gestellt.